|

硕士生《中国经济学专题》教学平台

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 硕士生《中国经济学专题》教学平台0129我的科研(10): 中国农民画像

点击次数:

中国农民画像

秦兴方

20221202

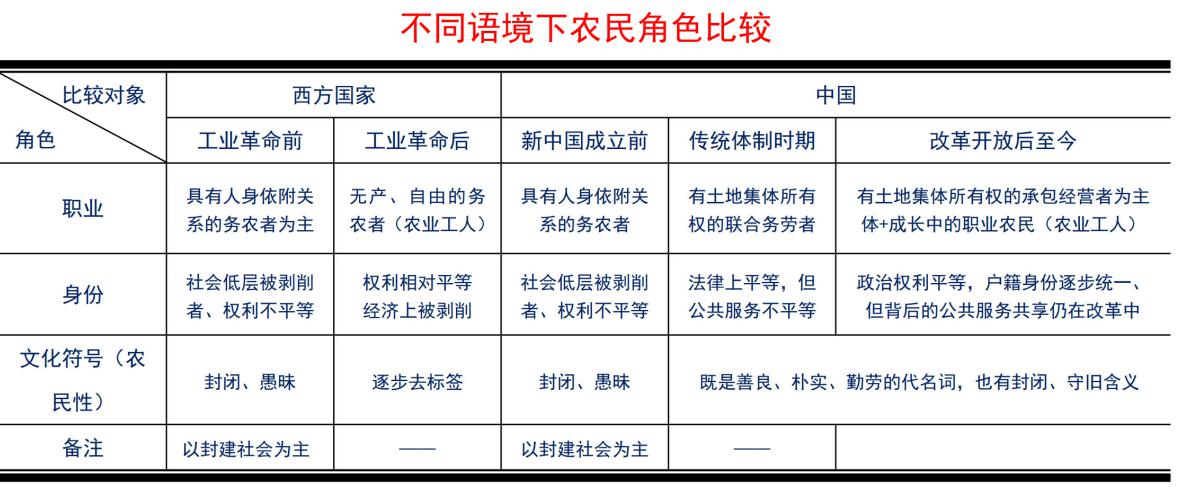

在科学研究中,无论是申报科研项目,还是撰写科研论文,首先必须明晰相关范畴的内涵和外延。最近审阅了近200个国家社科基金选题,至少有1/10与农民问题相关,不仅涉及经济学、管理学学科,而且社会学、政治学、教育学,甚至文学、历史学也开始涉足。学界高度关注农民问题是一件好事!但是,多数人将农民仅仅看作是“务农者”,而忽略了农民身上体现的社会制度、经济体制和文化基因,从而将复杂问题过于简单化了!实际上,农民与农村居民不同,西方发达国家农民与中国农民不完全相同,西方资本主义工业革命前后的农民不同,中国古代的农民、传统体制下的农民与改革开放后的农民也不是完全相同的概念!要真正解决当下中国的农民问题,必须首先厘清中国农民的概念。无论是与西方发达国家的农民相比较,还是进行历史比较,中国当下的农民概念是最复杂的!复杂问题简单化的研究,难以找到解决问题的答案!

从历史角度分析,我国建国前的农民与西方发达国家工业革命前的农民,具有更多的类似性。奴隶社会时期农民不是一种职业,因为,农民本身是奴隶,与生产工具一样,是当作商品买卖的;在封建社会,表面上农民对自己的劳动力有一定的支配权,但除了一些小土地所有者农民外,多数农民与封建地主之间存在着人身依附关系,是一个不完全的务农职业者。在这一背景下,与封建地主相比较,农民在经济、政治和社会权利方面都处于不平等状态,处于社会底层,是封闭、保守、愚昧的代名词。英国工业革命后,西方国家真正进入资本主义社会,城市侵蚀农村、大工业改造农业、资本剥夺农民,从而农民被迫离开赖以生存的土地,成为无产阶级,而这时的绝大多数农民逐步成为自由的一无所有、与土地所有权没有任何瓜葛的农业工人,成为完全意义上的自由的、务农职业者。当然,这一时期的历史进一步性在于,至少从表面上看,农民成为公民,拥有平等的社会权利!当西方农民的角色正在经历嬗变时,中国农民的角色却没有太大的变化!

新中国成立至今,中国农民沿着与西方发达国家不同的道路定义着自己。在社会制度层面,建国后经过短暂的过渡时期,中国农民成为集体土地的所有者,这既在政治上保证了农民真正成为是平等的社会主人,同时在经济上保障了农民的基本权益,即使是市场化改革后,也阻拦了资本在农业领域自由进出(也会对土地规模化、产业化经营产生负面影响),对农民生活具有兜底功能,从而保证了农民真正“站起来”。从体制层面看,农民的中国特色极其鲜明。在体制改革前,中国农民不仅是集体生产组织中的联合劳动者、务农者,而且是城乡二元管理体制下(户籍管理是具体形式)享受与城市居民不平等(较低水平的)教育、医疗、社会保障等公共服务的身份标识,是我国城乡居民发展差距形成的主要原因之一!在体制改革后,一方面,传统体制下的农民成为集体土地的承包经营者、以农户为生产组织形式的务农者。由于户籍制度特别是背后的公共服务改革尚未完全到时位,即使户籍登记中不再区分城乡,但农民作为享受不同公共服务的特殊“身份标识”依然存在,甚至从“离土又离乡”进城务工的农业转移人口,其身份仍然为农民(即“农民工”)。另一方面,改革开放尤其是2004年以来,中央连续出台“一号文件”支持和促进 “三农”发展,新型农民不断成长、壮大,成为农民队伍中不可或缺的一部分人。其中,部分新型农民具有职业农民、农业工人的性质。在文化符号层面,新中国七十多年来,我国农民的生活水平、文化素质和整体发展水平得到极大提高,同时,在市场化改革下,我国农民自身不断分化,特别是年富力强农业人口的大规模转移,因此,在现行文化语境中,农民既是朴实、勤奋、吃苦耐劳的代名词,也具有封闭或保守、文化素质低、能力不足的印记。“小农”既是反映我国农民目前的生产特征(如“大国小农”),也是一种带有负面性的文化符号(如“小农意识”)!

简言之,当下中国农民既是一种职业,但带有鲜明的中国特色,既有土地集体所有者的制度特征,也有城乡分割体制转型特点,还有双重文化符号烙印。从科学研究角度说,无论从哪个学科研究当下的中国农民的发展问题,必须扎根中国大地,基于中国农民实际!