|

硕士生《中国经济学专题》教学平台

当前位置: 中文主页 >> 教学研究 >> 硕士生《中国经济学专题》教学平台0282我的教学(79)我的硕士生课堂—《中国经济学专题讲座》4:分配制度及其结构

点击次数:

我的硕士生课堂——《中国经济学专题讲座》4:

分配制度及其结构

——收入分配制度研究的一个框架

秦兴方

20231008

一、分配制度、结构及其决定

1.我国的分配制度及其与所有制度的关系

在特定社会形态中,作为社会根本制度的分配制度是这一社会生产资料所有制度(利益关系)的实现机制,是由所有制度决定的。

在我国,作为社会根本经济制度、具有主体地位、发挥主导作用的分配制度是按劳分配,是社会主义生产资料公有制的具体实现机制。也只有在公有制经济中,才有可能按劳分配。

在社会主义经济运行中,按劳分配是公有制经济(包括国有经济和集体经济)中的主要分配方式,其它分配方式则是辅助形式。

2.分配制度的结构及其决定

生产资料所有制度决定分配制度,多元所有制决定了多重分配制度,一个社会中起主导作用的分配制度与其它分配制度并存的状态,构成这一社会的收入分配制度结构。由于生产资料所有制关系归根到底是由生产力发展状况决定的,因此,我们说收入分配制度结构由生产资料所有制结构决定,根本上是由多元生产力结构决定的。

在我国,以“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的所有制结构,决定了“按劳分配为主体、多种分配方式并存”的分配制度结构,这一结构归根结底是由我国生产力的多元结构决定的。

在社会主义经济运行中,按劳分配是公有制经济的主要分配方式,而非公有制经济中则是按生产要素贡献分配,包括按资分配、按劳动力价值分配、按技术贡献分配、按数据要素贡献分配等。

二、经典按劳分配理论、模型及其变型(一个框架)

1.马克思主义经典作家分配思想简介

(1)关于马克思分配思想的演进过程

马克思在1875年《哥达纲领批判》中正式确立科学的按劳分配理论,从而肯定按劳分配是社会主义分配原则之前,曾经历了否定空想社 会主义者的“按能力计酬”主张“按需分配”的阶段,其主要思想见于《大陆上社会改革运动的进展》(1843年)和《德意志意识形态》(1845-1846年)等著作;由于没有区分共产主义社会的两个阶段,还经历了提出实行按劳分配但带有不确定或假想性质的阶段,其主要思想见于《<政治经济学批判大纲>手稿(1857—1858年)和《资本论》第一卷(1867年)等著作。

(2)按劳分配存在和发挥作用的条件

①公有制是按劳分配的前提经济条件。在马克思看来,只有“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里”, 才有可能实现“一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的同量劳动相交换”。②旧的社会分工的存在,是按劳分配的直接经济条件。社会主义是“刚刚从资本主义社会中产生出来的,因此它在各个方面,在经济、道德和精神方面 都还带着它脱胎出来的那个社会的痕迹”,特别是,劳动者尚处在固定的社会分工之中,劳动存在着巨大的差别,而且具有一定的强制性,它还只是一种谋生的手段。这样的经济条件决定了等量劳动互换成为必要。

(3)按劳分配的实现方式及其假设条件

按劳分配采取“直接型”的实现方式,即“个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”;社会根据个人的劳动量直接进行分配,而不需要其它中间环节;作为分配媒介的,是最能直接表现社会主义分配关系性质的劳动券或劳动证书。

为什么采取“直接”的实现方式?因为,经典作家的思想中内含着四个假设条件:①社会直接占有全部生产资料,存在单一的所有制结构;②商品货币关系已经消亡,国民经济实行统一的计划管理,因而劳动者与生产资料在全社会范围内能够直接结合,整个社会类似一个大工厂,而企业只是其中的一个附属车间。③由第二个条件推论出:社会能够实现充分就业,即一切能劳动而且愿意劳动的人都有就业岗位。④社会或企业组织与劳动者之间的信息是完全的、对称的。在以上假设条件下,按劳分配能够充分发挥利益分配及其经济激励的功能。

2.经典按劳分配理论、模型及其经济意义

(1)分配尺度——劳动量的界定

对于作为按劳分配尺度的劳动,马克思在《哥 达纲领批判>中只是作了一般性的描述。

“每一个生产者,在作了各项扣除之后,从社会领回的,正好是他所给予社会的。他所给予社会的,就是他个人的劳动量。例如,社会劳动日是由全部个人劳动小时构成的;各个生产者的个人劳动时间就是社会劳动日中他所提供的部分,就是社会劳动日中他的一份"(马克思恩格斯文集(第3卷)[M].北京:人民出版社.2009,434)。

在这里,马克思所说的 、作为分配尺度的“个人的劳动量”、“个人劳动时间”是什么含义呢?理论界有人说是指“个别劳动时间”,也有人 说是“社会必要劳动时间”。我认为,这是一种经过换算的具有社会平均性质的劳动时间——“社会平均劳动时间",即剔除生产资料优劣因素的影响后按社会平均的劳动强度、熟练程度和复杂程度计量的劳动时间。每个劳动者的个别劳动时间必须经过社会平均劳动时间的换算后,才能作为分配其个人消费品的尺度。这是因为:①公有制是按劳分配的前提经济条件,按劳分配则是公有制本质关系的实现形式。公有制要求作为分配尺度的劳动,不能带有生产资料占有差别上的影响,而只能以人们的主观努力(脑力和体力的支出)为衡量依据。而“社会必要劳动时间”包含生产资料优劣影响。②马克思不可能把个别劳动时间作为分配的尺度,他指出:“一个人在体力或智力上胜过另一个人,因此在同一时间内提供较多的劳动",由此,他们会获得不同量的个人消费品。正因为如此,才需要“默认不同等的个人天赋,因而也就默认不同等的工作能力是天然特权。”(同上,435)若按个别劳动时间分配,就没有必要谈论“默认”问题了。③马克思更不可能把社会必要劳动时间作为按劳分配的尺度。这一方面是因为在经典作家所设想的未来社会中不存在商品货币关系;另一方面还由于在1867年出版的《资本论》第一卷中就已经指出:社会必要劳动时间由物化劳动和活劳动两部分构成,其中包含着生产资料优劣因素的影响。

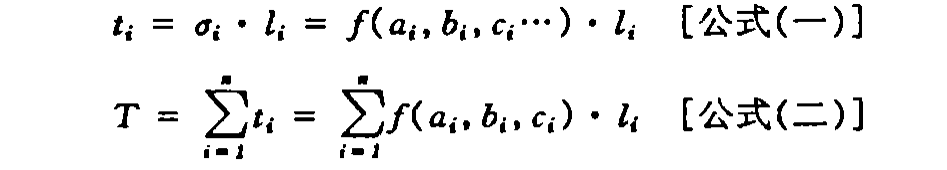

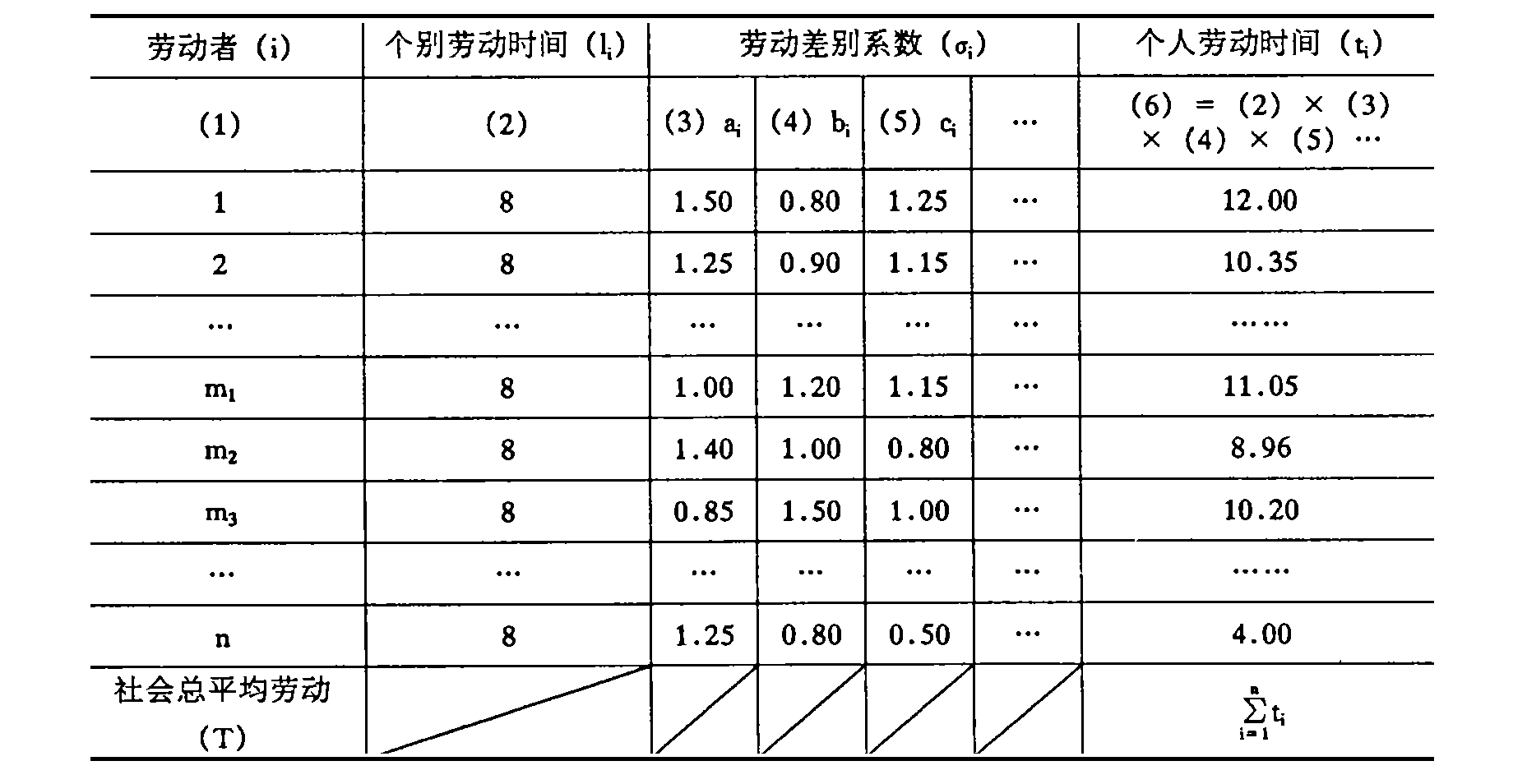

根据上文的分析,我们用下列数量关系来表达经典作家的有关思想:

假定:i——社会中某个劳动者 (i=1,2,3 … …n);

Li——某个劳动者的个别劳动时间;

σi——某劳动者的个别劳动时间换算为社会平均劳动时间的系数,或劳动差别系数,σi=f(ai,ib,ci…),其中,ai,ib,ci…, 分别表示劳动复杂程度系数、劳动强度系数、劳动熟练程度系数等;

ti——某劳动者据以分配其个人消费品的劳动量,即马克思所说的“个人劳动时间”;

T——社会总平均劳动。

则我们可以得到下列两个关系式:

例如,社会中有n 个劳动者,其个别劳动时间和劳动差别系数见下表。其中,第 m1个劳动者的劳动复杂程度,第 m劳动者的劳动强度,第 m₃个劳动者的劳动熟练程度…,被测定为具有社会平均性质,其相关的劳动差别系数均为1,其它劳动者的劳动差别系数是其与 m1 、m₂、m₃等相比较而确定的。因此,我们可计算出每个劳动者的 ti和社会总平均劳动 T。

当然,也可以将ai,ib,ci其相关设置不同的权重,通过加权平均计算出每个劳动者的 ti和社会总平均劳动 T。

(2)分配对象的数量界定

关于分配对象,马克思在《哥达纲领批判》中作了系统的分析。他在批驳拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”这一谬论的基础上,阐述了科学的“社会总产品扣除原理”。这就是:①社会总产品在 作为个人消费资料加以分配前,一要扣除补偿消费掉的生产资料的部分;二要扣除用于扩大再生产的部分;三要扣除用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险基金。社会总产品经过第一项扣除,余下的相当于国民收入;扣除的第二、三项的内容,相当于积累基金;社会总产品经过上述三项扣除,余下的部分属于消费基金。②消费基金在进入个人之间的分配前,还必须作三项社会扣除,即扣除社会消费的部分,包括和生产有直接关系的一般管理费用;用来满足其需要的部分,如学校、保健设施等;为丧失劳动能力的人等设立的基金(同上,432-433)。

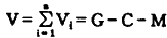

我们用下列公式表示马克思的原意:

假定; G——社会总产品;

C——耗费掉的生产资料;

M——剩余产品;

△M——积累基金(包括后备基金和保险基金);

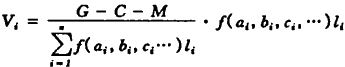

Vi—— 某个劳动者应得的个人消费品;

V—— 社会个人消费品总额。

则有下列关系式:

社会消费基金=M-△M

V=G-C-△M-(M-△M)=G-C-M

[公式(三)]

[公式(三)]

(3)经典按劳分配模型

按劳分配的实质是等量劳动互换,即等量劳动获取等量个人消费品。劳动者在提供一定量的劳动后,从社会方面领得一张劳动证书,“他根据这张凭证从社会储存中领得一份耗费同等劳动量的消费资料。他以一种形式给予社会的劳动量,又以另一种形式全部领回来”(同上,432-434)。马克思在此所说的“全部领回来”是什么含义呢?是不是劳动者付出了X小时的社会劳动就领回物化了的X小时的个人消费品呢?弄清这一问题,是科学建立经典模型的关键。

事实上,社会总产品中能够分配的部分V与社会总劳动中所据以分配的部分T之间存在以下关系:在社会总产品中,作为按劳分配对象的,不是全部总产品,只是作了各项社会扣除后余下的部分;在社会总劳动中,除了参与劳动过程的物化劳动外,真正的活劳动是剩余劳动与必要劳动之和,尽管与实物形态相对应的形成个人消费品的是必要劳动,但作为个人消费品分配依据的却是社会总劳动中扣除物化劳动以后的活劳动的部分,其中还要剔除生产资料优劣因素的影响,这实际上就是社会总平均劳动。由此可见,以上两个部分是不相等的,表明按劳分配的对象与按劳分配所依据的社会总平均劳动(物化形式)之间不存在相等关系;对于每个劳动者来说,也不存在付出X小时的劳动就领回物化了X 小时的个人消费品这样的相等关系。

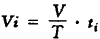

等量劳动互换中的“相等”,实际上指的是一种比例相等,即每个劳动者应得的个人消费品在社会总的个人消费品中所占的比例,应该与该劳动者为社会提供的劳动量在社会总平均劳动中所占的比例相等。用公式表示就是:

由此,我们可以得到经典按劳分配模型(一)

把公式( 一)、 (二)、 (三)代入经典模型 (一),就可以得到完整的按劳分配模型,即经典模型(二)

在经典模型(一)中, V/T 是全社会单位时间内的报酬含量,是一个常数,可以用ℇ来表示,所以经典模型也可以用另一种形式表示,即模型 (三):

Vi=ℇ·ti; 或 Vi=ℇ ·σi ·Li

三种经典按劳分配模型只存在形式上的差别, 其本质内容是一致的。

(4经典按劳分配模型的经济意义

一是经典模型准确地反映了按劳分配中体现的等量劳动互换的含义。

二是经典模型揭示了两种等量劳动互换的本质差别。马克思在《哥达纲领批判》中分析按劳分配中所体现的等量劳动互换时指出:“这里通行的就是调节商品交换(就它是等价的交换而言)的同一原则。内容和形式都改变了”(同上,434)。马克思所说的“同一原则”,因为按劳分配体现的是等量劳动互换关系,而商品等价交换体现的也是一种等量劳动互换关系但“内容形式和形式改变了”,因为马克思设想的未来社会中不存在商品货币关系,故按劳分配吉体现的等量劳动互换不需要借助货币形式来实现。而且,商品交换中体现等量劳动互换中的劳动是社会必要劳动,包含生产资料优劣因素的影响,而按劳分配体现的等量劳动互换中的劳动是具有社会平均劳动的性质,需要剔除生产资料优劣影响,只是计量劳动者贡献的尺度,是劳动者获取报酬的依据,两者在劳动的质的规定性上存在着别。

三是经典模型证明了社会主义公平与效率的内在统一性。经典模型揭示了社会主义公平的本质内容即等量劳动互换,其实质就是要求社会排除生产资料占有差别给报酬分配带来的影响,为人们提供平等地获取报酬和发展等方面的机会和条件。社会平均劳动时间及据此确定的各种劳动差别系数,为实现社会主义公平找到了有效 的而且可以操作的机制。另一方面,公有制及由此直接决定的分配尺度——社会平均劳动时间,克服了按个别劳动时间分配可能带来的平均主义和“鞭打快牛”等缺陷,克服了按生产资料占有状况分配所引起的剥削或贫富悬殊等现象,从而有可能极大地调动劳动者的主动性和积极性,为经济效率的提高提供了基本 保证。社会平均劳动时间及由此确定的劳动差别系数,也是提高效率的手段。经典模型还证明,组织或社会经济效率的高低也与劳动者的个人利益直接相关的,这就将个人利益与组织或社会利益有机结合起来了。

四是经典模型为探索社会主义市场经济下按劳分配的实现问题提供了基本思路。特别是关于社会平均劳动时间和劳动差别系数的确定,是有益的参考。

3.经典经典按劳分配模型的变型(讨论)

——逐一放松假设条件所开展的研究

放松假设条件①:公有制为主体多元所有制结构条件下的按劳分配实现;

放松假设条件②:市场经济条件下经典按劳分配模型的变型及其实现形式;

放松假设条件③:劳动力无限供给条件下按劳分配实现机制;

放松假设条件④:信息非对称条件下按劳分配的实现机制。

三、基于共同富裕的社会主义分配结构(讨论)

1.总基调:由“先富”到“共富”、“效率优先”到“公平正义”

(1)提出“两个基本同步”、“三次分配协调配套”

习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》(2022年10月16日)摘要:

三、新时代新征程中国共产党的使命任务

……

“未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,主要目标任务是:经济高质量发展取得新突破,科技自立自强能力显著提升,构建新发展格局和建设现代化经济体系取得重大进展;改革开放迈出新步伐,国家治理体系和治理能力现代化深入推进,社会主义市场经济体制更加完善,更高水平开放型经济新体制基本形成;全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平进一步提高,中国特色社会主义法治体系更加完善;人民精神文化生活更加丰富,中华民族凝聚力和中华文化影响力不断增强;居民收入增长和经济增长基本同步,劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步,基本公共服务均等化水平明显提升,多层次社会保障体系更加健全;城乡人居环境明显改善,美丽中国建设成效显著;国家安全更为巩固,建军一百年奋斗目标如期实现,平安中国建设扎实推进;中国国际地位和影响进一步提高,在全球治理中发挥更大作用。”

九、增进民生福祉,提高人民生活品质

……

(一)完善分配制度。分配制度是促进共同富裕的基础性制度。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体。完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度。完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

(2)进一步强调保护劳动所得,提高劳动报酬及其在初次分配中的比重

2019年中共十九届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》内容摘要:

六、坚持和完善社会主义基本经济制度,推动经济高质量发展

……

(二)坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存。坚持多劳多得,着重保护劳动所得,增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬,提高劳动报酬在初次分配中的比重。健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制。健全以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制,强化税收调节,完善直接税制度并逐步提高其比重。完善相关制度和政策,合理调节城乡、区域、不同群体间分配关系。重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业。鼓励勤劳致富,保护合法收入,增加低收入者收入,扩大中等收入群体,调节过高收入,清理规范隐性收入,取缔非法收入。

(3)对共同富裕标准及其实现路径进行顶层设计

2021年8月17日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第十次会议。本次会议重点研究了两个问题,一是共同富裕问题,二是防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。关于共同富裕,本次会议“明确了共同富裕的三个标准: 一是人数多,是全体人民的富裕,不是少数人的富裕;二是内容多,物质生活要富裕,精神生活也要富裕;三是步骤多,共同富裕不是整齐划一的平均主义,要分阶段逐步实现。 其次,在实现共同富裕的路径方面,会议强调“要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系,构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排,加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性,扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节高收入,取缔非法收入,形成中间大、两头小的橄榄型分配结构,促进社会公平正义,促进人的全面发展,使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。” (——参见我的博文0016)

2.基于共同富裕目标的收入分配制度研究(讨论)

(1)不同收入分配制度下的劳动所得及其保护机制研究

(2)提高初次分配中劳动报酬占比的实现机制研究

(3)再分配(细分领域)在共同富裕中的功能及其权重的动态研究

(4)共同富裕目标实现中第三次分配机制的功效研究

(5)初次分配、再分配、三次分配协调配套研究

(6)按劳分配与生产要素按贡献分配的协调机制研究

注:第二部分的主要内容源于我在中国人民大学的硕士论文——《经典按劳分配理论与模型》,同时结合后来的研究进行改编。主要内容发表在《当代经济研究》1996(05)。